Partir de la fin pour résoudre ses problèmes (la puissance du raisonnement arrière)

Si tu n'arrives pas à résoudre un problème, pourquoi ne pas commencer par la fin ?

Les meilleurs détectives ne restent jamais bloqués, mais prennent un raccourci :

Imaginer directement la fin et remonter le fil des événements pour comprendre comment on en est arrivé là.

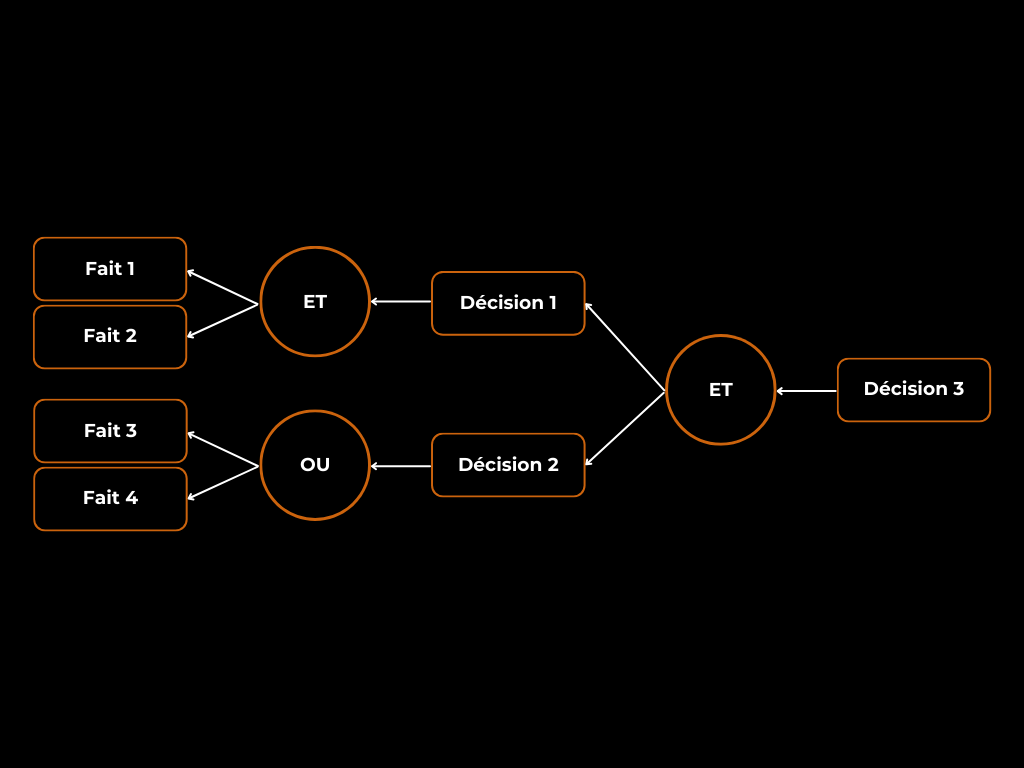

En faisant ça, ils vont former une série de branches, d'hypothèses et de critères qui doivent être vérifiés pour que la conséquence finale ait pu se produire.

C’est exactement ce que fait Sherlock Holmes dans Un scandale en Bohême (où il doit retrouver une photo compromettante cachée par Irene Adler). Plutôt que de fouiller au hasard, il met en scène un faux incendie. Poussée par son instinct, Adler se précipite instinctivement sur sa cachette. En observant sa réaction, il découvre l'endroit.

Bingo !

Et on peut tous faire pareil.

Raisonner en partant par la fin

Le raisonnement arrière, c’est l’art de remonter le temps intellectuellement.

Partir d’un objectif précis et déconstruire chaque étape nécessaire pour y parvenir.

Et rien de compliqué…

C'est simplement le fait de commencer par le résultat. Et ça nous permet d'identifier toutes les étapes.

De Z à A, plutôt que de A à Z.

C'est un raisonnement mené par un objectif précis. Plutôt que de chercher comment atteindre cet objectif, on se demande quelles conditions doivent être réunies pour qu’il soit atteint.

Et c'est très utile pour donner du sens à une situation qu'on essaie d'appréhender.

Combien de fois me suis-je retrouvé bloqué avec un problème devant moi, sans avoir aucune idée de comment l'attaquer ? Et donc, je bloque.

Ça nous arrive à tous, non ?

Ici, au lieu de rester bloqué face à un mur, on prend des morceaux de la réalité et on les retraite pour leur donner un sens.

Le problème d'aller tout droit

En se concentrant sur le problème, on se retrouve souvent dans des impasses. C'est le piège des raisonnements classiques.

Tu peux être bloqué devant une tâche complexe en cherchant la première étape, mais tu ne sais même pas si c'est la bonne direction.

Tu veux apprendre une nouvelle compétence, mais tu n'as aucune idée d'où commencer.

Tu peux essayer de planifier un projet, mais tu avances au hasard (en espérant que tout s'assemble correctement à un moment donné).

On fonctionne de manière linéaire, mais la réalité est en général plus complexe.

Si tu mets deux scientifiques du même domaine dans une salle, il y a de bonnes chances qu'ils ne travaillent pas de la même manière. Chacun va se dire que l'autre est :

- stupide

- incompétent

- qu'il n'a pas les bonnes méthodes

Pourtant, ils vont arriver au même résultat. Simplement, ils ne réfléchissent pas de la même manière.

L'un n'a pas plus raison que l'autre, on se retrouve avec deux raisonnements cohérents et valides.

Et c'est là qu'apparait un premier problème : on tombe naturellement amoureux de ses raisonnements.

À chaque fois qu'on utilise un chemin de pensée, on creuse un sillon toujours plus profond de connexions neuronales. Ça nous permet d'économiser de l'énergie, et donc le cerveau adore ça.

La contrepartie, c'est que ça rend le changement et la prise de recul plus difficiles. Et dans certains cas, nos raisonnements favoris nous emmènent simplement droit dans le mur.

"To solve a problem, you sometimes have to start by imagining that it's already solved."

Richard Feynman

Du coup, on a déjà un bénéfice évident en faveur du raisonnement arrière. Il va nous permettre de "switcher" plus facilement en changeant de perspective. De recalibrer le cerveau pour se concentrer sur la solution plutôt que sur le problème.

C'est une opportunité d'identifier plus facilement les obstacles et de les éliminer.

C'est aussi l'une des clés pour innover. On ne passe pas par les chemins habituels, connus de tous.

Mais on se pose des questions rarement posées, qui peuvent mener à des réponses… rarement trouvées.

Quand le raisonnement arrière fonctionne le mieux

Oui, c'est contre-intuitif. Notre cerveau n'est pas câblé de cette manière à la base.

Mais qui a le plus de chances de réussir ?

- Un développeur partant d'une conclusion (son hypothèse) et la validant ou non en vérifiant toutes les étapes antérieures une par une ?

- Ou un autre qui essaie de débugger la même situation en se concentrant sur le problème et enchaînant des corrections linéaires pour espérer tomber sur la bonne solution ?

Maintenant, on peut se poser une question… Comment déconstruit-on ces tâches ?

Eh bien… On va se rapprocher du concept du flow. On va essayer de trouver la zone idéale de difficulté et de compréhension pour que ces étapes soient digestes et bien traitées.

Avec ça arrive la limite principale de ce type de raisonnement.

Il demande une grande énergie mentale. Comme le cerveau cherche toujours à économiser ses ressources, il évite ce type de raisonnement par défaut.

C’est pourquoi ça fonctionne mieux dans des situations où :

- L’objectif final est clairement défini

- Les étapes intermédiaires peuvent être identifiées avec une certaine précision

- Il n’y a pas trop d’incertitude ou de chaos

Dans une situation beaucoup plus chaotique, ce raisonnement nous sera moins utile.

Et une approche plus flexible sera sûrement plus adaptée.

Les applications les plus performantes

Sa limitation prise en compte, on se penche ici sur les applications où le raisonnement arrière peut être performant.

1. Mieux apprendre avec le raisonnement arrière

L'application la plus évidente, c'est l'apprentissage.

Problème : Tu veux apprendre une nouvelle compétence, mais tu ne sais pas par où commencer.

Solution : Commencer par définir ce que tu veux être capable de faire et remonter les étapes nécessaires.

Exemple :

Si je te demande d'apprendre le chinois, tu fais comment ? Quel est le processus ? Comment peux-tu t’assurer d'atteindre ton objectif d'ici un mois ?

Avec un raisonnement classique, on va avoir du mal à être efficient. On va peut-être s'informer ici et là, commencer à apprendre des caractères (sinogrammes) petit à petit. Peut-être commencer par les plus utilisés pour créer des premières phrases simples, ce qui n'est pas incohérent.

Avec le raisonnement arrière, on va déconstruire tout cet apprentissage. On va passer du temps à comprendre le raisonnement derrière et la structure générale.

On se retrouve avec 2 approches bien distinctes.

Raisonnement classique :

- Identifier les caractères de base → les apprendre par cœur → regarder comment construire des phrases → apprendre les premières phrases simples

Raisonnement arrière :

- Comprendre la grammaire → identifier la structure des caractères → apprendre les radicaux (composants clés) les plus utilisés → apprendre les premières phrases simples

Même point de départ, même objectif.

Dans un cas, on navigue à vue. On fait des tâches un peu aléatoires, souvent peu structurées et qu'on ne comprend pas vraiment. Tout en espérant que ça nous amène là où on veut aller.

Dans l'autre, on a démarré par apporter du contexte. On construit une vision globale en identifiant chaque pièce du système et leur rôle. On a aussi déconstruit chaque étape pour apporter plus de sens et rendre le tout beaucoup plus intéressant et engageant.

On peut également inclure plus facilement des récompenses et du feedback régulier (ce qui rejoint les composants du flow évoqué plus haut).

2. L'appliquer pour planifier avec clarté

Problème : Tu veux structurer un projet sur plusieurs mois, mais tu ne sais pas par où commencer.

Solution : Définir ton objectif final et le déconstruire en étapes logiques.

Application simple :

- Où veux-tu être dans 6 mois ?

- Quelles conditions doivent être réunies pour y arriver ?

- Quels sont les éléments indispensables juste avant d’atteindre cet état final ?

- Continuer à remonter jusqu’à aujourd’hui

Résultat : Tu viens de créer une roadmap claire et connectée. Plutôt que d’avancer à tâtons, chaque étape a une raison d’être.

Un autre bon exercice, c'est de simplement tracer une ligne de causalité sur papier. Avec l'état initial et final, on cherche à déconstruire chaque étape en allant de la fin jusqu'au début.

Autrement dit, on liste toutes les options qui seraient possibles ou envisageables. En faisant ça, on découvre plusieurs typologies de chemins pour arriver à la même conclusion.

Ça nous donne aussi une vision systémique de la situation, qui nous aide à naviguer dans les différentes étapes une fois qu'on passe à l'action.

3. Résoudre des problèmes plus rapidement

Problème : Tu es face à un obstacle et tu ne sais pas par quel bout le prendre.

Solution : Au lieu de rester bloqué sur la difficulté, imagine que tu as déjà résolu le problème et remonte le raisonnement.

Exercice :

- Imagine que ton problème est déjà résolu

- Demande-toi quelles conditions doivent être réunies pour en arriver là

- Continue à remonter jusqu’à trouver l’élément manquant

Résultat : C'est typiquement notre développeur qui remonte le fil, ou le détective qui part du résultat.

C'est un shift mental qui te force à sortir de ta boucle de blocage et à aborder le problème sous un nouvel angle.

Le raisonnement arrière avec d'autres exemples…

On peut aussi prendre l’exemple des échecs.

Prenons l’analyse d’une partie. Une méthode consiste à partir d’une position spécifique et à revenir en arrière pour analyser les coups possibles et comprendre comment on en est arrivé là. C’est un exercice plus exigeant en ressources cognitives, mais il nous apporte une hauteur de réflexion et d’analyse difficilement accessible autrement.

Un dernier exemple… Les puzzles.

À ton avis, tu as plus de chances d’en terminer un :

- En partant de zéro et en te demandant à chaque pièce ce que tu peux en faire ?

- Ou en gardant l’image du puzzle terminé en tête, ce qui te fournit des indices sur la cohérence globale ?

Comme on l’a vu avec l’apprentissage, la seconde option permet de mieux profiter de l’expérience. On donne du sens à ce que l’on fait et on bénéficie de feedbacks réguliers.

Le raisonnement arrière peut être une méthode puissante pour éviter les blocages mentaux. Il oblige à structurer un problème en partant du résultat souhaité, plutôt que de rester figé dessus sans réussir à prendre le recul nécessaire pour avancer.

Comme tous les outils, il a quelques limitations :

- Il est plus exigeant, car contre-intuitif

- Il est moins adapté aux situations très chaotiques

Mais en l’utilisant stratégiquement, il devient une arme précieuse pour mieux apprendre et résoudre nos problèmes.

Et pour ça, il suffit de commencer par la fin et de remonter les étapes nécessaires.

À toi de jouer avec un projet ou un problème sur lequel tu es bloqué actuellement.

Réfléchis de Z à A et observe le résultat.

Bon week-end !

LA