Les 4 déclics pour débloquer la paralysie d'analyse

On entend souvent qu’il suffit de se lancer. De "passer à l’action".

Mais c’est rarement aussi simple.

Parce qu’avant même de poser le premier pas, on se retrouve à :

- refaire les calculs

- peser les conséquences

- se demander ce qui pourrait mal tourner…

Le projet, l’idée, la décision… Rien ne bouge.

C’est la paralysie d’analyse.

Et je connais bien cette paralysie.

J’ai un profil analytique. Réfléchir, conceptualiser, analyser, c’est mon truc.

Mais au moment de trancher ? Ça bloque.

Combien de fois je suis resté là, à attendre d’avoir "toutes les informations" avant de me décider… et souvent, ce moment n’est jamais arrivé. Parce que quand on cherche la certitude, on finit rarement par agir.

C’est encore plus vrai pour les polymathes. Les personnes qui ont beaucoup de centres d’intérêt. Pour nous, faire un choix, c’est surtout sacrifier d’autres choses qu’on aurait pu faire, et qui nous attire tout autant.

Du coup, il y a 2 angles pour cette paralysie :

- Je ne sais pas comment trouver le bon choix et j’ai peur de me tromper

- Je ne sais pas quoi prioriser parce que tout m’intéresse

Et tout se passe dans le cerveau…

Le cerveau, c’est un système de préservation. Il déteste les risques.

On tombe dans la paralysie d'analyse quand la peur de faire une erreur (ou de renoncer à une solution potentiellement meilleure) prend le dessus.

On bloque. On tourne en rond. Et le problème… bah il ne bouge pas.

L’idée est simple : notre cerveau essaie de préserver le maximum d’options.

Résultat ? Pas de décision, pas d’action, rien ne change.

Et tout ça est renforcé par un biais connu : on accorde une valeur subjective à chaque option.

- Un billet de 5€ : je peux acheter plein de choses avec.

- Une tasse qui coûte 5€ : elle n'a qu’une seule utilité.

Pourtant, dans notre esprit, si cette tasse m’appartient depuis des années, elle prend une valeur bien supérieure à son prix.

Je préfère largement avoir un billet de 5€ pour acheter ce que je veux dans un large choix. Mais je préfère de loin garder ma tasse plutôt que de m’en séparer pour 5€.

Aversion à la perte

Au cœur de la paralysie, il y a notre aversion à la perte.

Ce biais n’est pas seulement un obstacle mental. Il est ancré dans notre cerveau pour une raison. Face à une décision, notre esprit se concentre bien plus sur ce que l’on pourrait perdre que sur ce que l’on pourrait gagner.

On fait des calculs, mais ils sont eux-mêmes faussés par un filtre qui exagère le risque de perte.

C’est comme si le cerveau avait un bug. Que le jeu était truqué…

Dès qu’on envisage une perte potentielle, il active une alarme interne, amplifiant ce risque jusqu’à nous faire hésiter à l’action. Et c’est là qu’on se bloque…

Imagine un pont suspendu. Tu es d’un côté et tu sais que de l’autre, il y a quelque chose que tu veux vraiment atteindre. Mais ce pont est long et fragile, et en te projetant, tu ne vois que la chute possible. Tes jambes se figent, et plus tu restes sur place, plus la peur s’installe, jusqu’à ce que tu renonces.

Une fois qu’on comprend ce biais, on peut commencer à décoder la stratégie de notre cerveau : il utilise un zoom exagéré sur le danger, pour nous protéger.

C’est pour ça qu’après coup, quand on a finalement osé franchir le pont, on se dit souvent : "En fait, c’était pas si difficile."

Le cerveau nous a menti pour nous dissuader du risque.

L’autre aspect de l’aversion à la perte est que la récompense est toujours future, lointaine, alors que le risque, lui, est ressenti dans le présent.

La satisfaction d’avoir franchi le pont, on ne la ressent qu’une fois arrivé, pas avant. Mais la peur de tomber est bien présente, là, tout de suite.

La clé pour dépasser cette aversion, c’est de changer notre focus.

Le secret n’est pas de regarder la distance à parcourir, ni même le risque de perte, mais plutôt la progression. On évite de se focaliser sur la destination lointaine, on diminue la peur et on peut avancer petit à petit en s’ancrant dans le présent.

La formulation du discours interne

Il y a aussi notre façon de penser, notre discours interne, qui entre en jeu. Imagine que tu te dis : "Je vais faire X, mais Y…" Rien qu’en mettant le "mais Y" à la fin, tu viens de saboter ton plan.

Ton cerveau retient surtout la fin de la phrase, alors ce "mais" prend toute la place.

La solution ? La reformulation.

Dis-toi plutôt : "J’hésite à faire Y, mais X…" Et là, sans même t’en rendre compte, tu viens de donner la priorité à l’action que tu veux vraiment faire. Juste en inversant l’ordre, tu orientes ton cerveau dans la bonne direction.

Un autre truc pour sortir de cette paralysie, c’est d’externaliser. Quand on a la tête trop pleine, on ressasse en boucle les mêmes pensées. Alors qu’en parler, aller chercher des données réelles, ou carrément tester des trucs, ça change tout.

Ça aide à dégonfler les peurs qui tournent en boucle dans notre esprit. (La gestion de la charge mentale est un sujet encore beaucoup trop sous-coté…)

Et puis, on se compare tout le temps. On regarde les autres et on se dit : "Ils ont l’air de tout comprendre, de tout réussir, et moi je galère."

Comme si eux avaient tout réglé, que tout roulait, alors que nous… on n’est pas encore prêts.

Mais c’est un mythe. Ce n’est pas parce que tu as tout compris que la route est plus facile.

En fait, c’est exactement l’inverse : c’est en lâchant prise sur cette quête de contrôle absolue que les choses deviennent plus fluides.

Le fait d’être calme et serein, c’est pas une conséquence d’une bonne prise de décision. C’est la cause.

C’est en étant serein qu’on prend les bonnes décisions.

Deadline et point final

Les deadlines… Bénédictions ou prison selon comment elles sont utilisées.

Parce que souvent, on se met une pression énorme sur le “point final”. Comme si chaque décision était une partie unique, définitive, avec une seule chance de succès.

Imagine que tu joues une seule partie par jour et que tu la perds.

Ça te paraît énorme, parce que c’est la seule.

Mais si tu joues 10 parties d’affilée ? D’un coup, perdre la première devient presque insignifiant. Ce qui change, c’est ta perception de la fin.

C’est exactement pareil avec nos projets. Si tu te dis “je dois réussir du premier coup avec cette idée, elle doit être rentable dès le début”, la pression devient insurmontable. Tu veux forcément faire les choses parfaitement, et tu analyses, sans fin sans passer à l’action.

Mais si, au lieu de ça, tu reformules en te disant “j’ai plusieurs tentatives devant moi, plusieurs idées que je peux tester, et plusieurs années”, ça change tout. On passe d’un enjeu immédiat et bloquant à une vision plus large, plus tolérante aux essais.

C’est là que se trouve le déclic : quand on élargit la notion de deadline, on se libère d’un poids immense. On n’a plus cette obligation de réussir parfaitement dès la première tentative. En changeant notre perception, on s’autorise à avancer, à faire des erreurs, et même (surtout) à trouver du plaisir dans le processus.

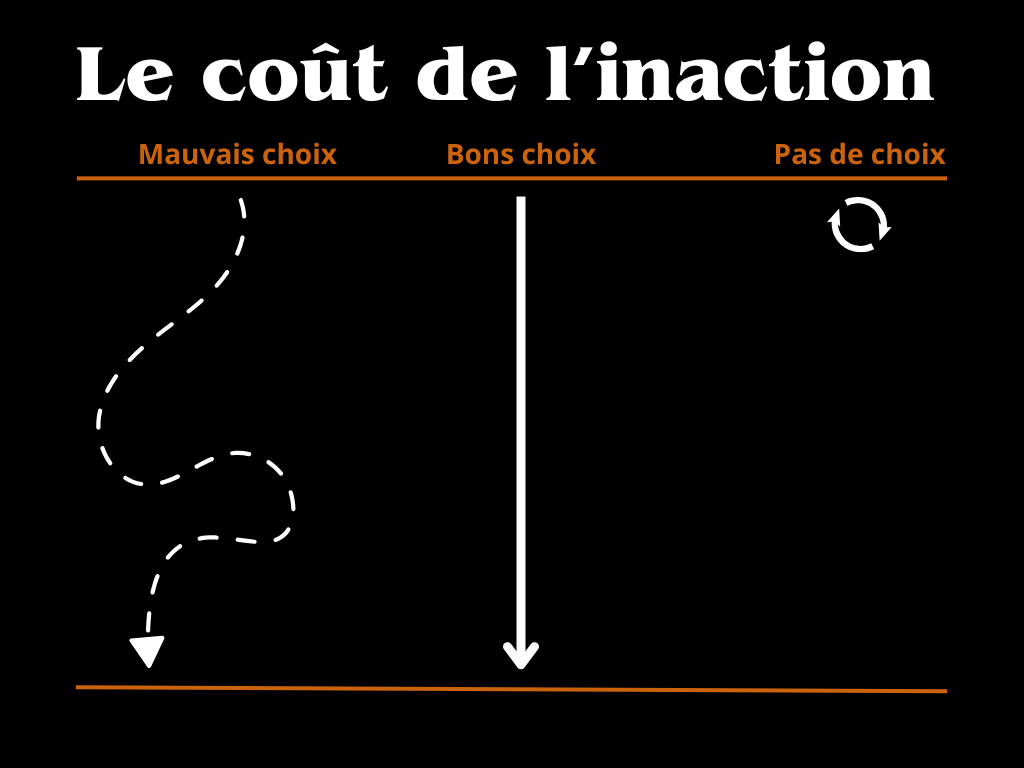

Le coût de l’inaction

Ne rien faire, c’est un choix. Et souvent, c’est le pire.

On croit éviter des erreurs en reportant une décision, mais on se piège dans l’inaction. Et ce qui finit par se passer, c’est qu’on laisse les autres choisir pour nous au lieu de prendre notre propre direction.

Et c’est là qu’intervient le fameux paradoxe du choix.

Plus on a d’options, plus on est tenté de ne pas choisir du tout, comme si l’absence de décision nous gardait en sécurité.

En réalité, ça fait juste durer la frustration. Plus d’options, c’est plus de responsabilité.

Et on reste immobile devant cette responsabilité, incapable de se décider, simplement pour éviter l’erreur. Mais en attendant la décision parfaite… on fait rien.

Dans cette quête de perfection, on oublie que le plus rapide pour avancer, c’est d’agir, même imparfaitement.

Le growth mindset, c’est ça :

- accepter que l’erreur fait partie du jeu

- un mauvais choix vaut mieux que l’absence de choix

En agissant, on évolue.

En restant figé, on regarde les autres avancer.

J’espère que cette newsletter te dirige vers l’action.

A la semaine prochaine !

LA.